<ul id="smc4e"></ul> <ul id="smc4e"></ul> <abbr id="smc4e"></abbr>

越西縣豐富的光熱資源很適宜蘋果生長。

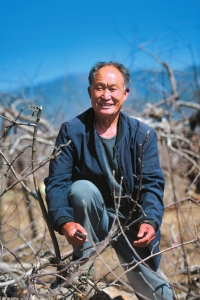

楊仕華

楊仕華向村民傳授蘋果栽培技術。

“春運母親”巴木玉布木抱娃回家的照片感動無數網友,也讓更多人開始關注她的家鄉——涼山州越西縣。

越西縣丁山鄉丁埝村,有著35年種植蘋果經驗的楊仕華拿起剪刀,熟練地剪掉一株蘋果苗的枝丫,指著斷口處給學員講解修剪技巧。他說,農村電網、道路交通等配套設施的完善,給越西蘋果插上翅膀,“飛”出了大山,遠銷北上廣等地。

2020年11月,越西縣正式退出貧困縣序列。楊仕華不僅帶著家人脫貧,還將手藝毫無保留地教給其他種植戶,帶動周邊上百戶村民共同走上致富路。

35年堅持 只想在家鄉種出好蘋果

從涼山州甘洛縣出發,沿著國道245向南走,在蜿蜒的盤山路盡頭,就是鑲嵌在群山腹地之間的越西縣城。在得天獨厚的自然條件下,這里的油菜、蘋果、花椒等長勢喜人。

趁著三月春光,記者一行在越西縣丁山鄉丁埝村找到了村民口中的蘋果手藝人——68歲的楊仕華,黝黑的臉龐和銀黑交織的頭發,滿是歲月留下的痕跡。

“現在的生活越來越好,但以前的苦日子不能忘。”楊仕華說,小時候一家人擠在土房里,沒有通電,太陽落山后,屋內一片漆黑,煤油燈都要省著用,“吃的只有土豆、苞谷,吃不飽,吃肉就更難了。”

作為“三區三州”深度貧困地區,為了告別苦日子,越西縣政府和村民都在想方法。

“光靠種土豆、苞谷,很難改變現狀。”窮則思變,楊仕華說,當初和他同輩的青年很多都外出打工了,“我想了很久,決定留下來種蘋果。”

讓人沒想到的是,他的決定一堅持就是35年。

玉米變蘋果 地里長出“金果實”

1986年,楊仕華看著市場上售賣的外地蘋果,心里冒出一個大膽的想法:種蘋果。他說,祖祖輩輩都靠種玉米、土豆為生,但始終掙不到錢,“越西的自然環境很適合蘋果生長,蘋果的經濟價值肯定比玉米高。”

說干就干,楊仕華拿出家里的全部積蓄,買了一批蘋果苗,夫妻倆把三畝地里的土豆和玉米挖掉,種下了蘋果苗。“當時有不少鄰居提醒我,說萬一蘋果種失敗了,不僅賠本,全家還要挨餓,不如專心種土豆,至少有口飯吃。”他說。

“3年。”楊仕華說,精心照料蘋果樹3年,拮據地過了3年,才有真正的收獲。果實成熟時,夫妻倆一邊摘蘋果一邊哭,種出來的蘋果個頭不大,果味比較重,當他挑著一擔擔蘋果到市場上賣,換回第一筆錢時,“全家人看到了希望。”

看著楊仕華家的蘋果收成不錯,周邊不少村民也加入了種蘋果的隊伍。但他說,生意并非一帆風順,隨著其他地方的蘋果進入擠占了當地蘋果市場,蘋果產業發展遇到瓶頸。

“本地市場飽和,能不能賣到外地呢?”在當地農業部門的幫助下,楊仕華積極換代新品種,并開始拓展外地市場。

一份脫貧答卷 蘋果花椒成為農業主導產業

2014年,精準扶貧的春風吹遍大地,越西縣對貧困戶進行了建檔立卡,因地制宜制定了脫貧計劃,并對當地的基礎設施進行了系統性完善。

為改善當地供電情況,2016年,國網越西縣供電公司啟動了第一批農網改造,到2019年,越西新建、改造供電項目多達49個,涉及27個鄉鎮,讓當地百姓真正從用上電進入用好電。

“家里的燈亮了,通過電視了解到更多外面的情況,加上鄉村道路不斷‘升級’,蘋果的銷路不再受限。”楊仕華說,近年來,在兒媳的幫助下,他們還做起了電商,把蘋果賣到成都,甚至遠銷北上廣等地,“蘋果還在樹上就被提前訂購了,年收入也達到了8萬元左右。”

在楊仕華的悉心指導下,帶動了周邊上百戶村民、6000余畝蘋果園發展。他說,只有更多人掌握了技術,越西的蘋果產業才會發展得更好。

2020年11月16日,四川省人民政府批準越西退出貧困縣序列,全縣摘掉了貧困帽子。

如今,楊仕華堅守35年的蘋果產業,也在當地扎根并不斷發展壯大。據悉,越西縣已將蘋果和花椒作為農業主導產業,“越西蘋果”“越西貢椒”區域公共品牌影響力持續提升,發展了10萬畝蘋果、20萬畝花椒、30萬畝核桃等現代農業產業。

這份沉甸甸的脫貧答卷并不是終點,新的目標和規劃已來,越西全縣各族干部和群眾眼睛盯著鞏固脫貧攻堅成果這個“大棋盤”,心中裝著鄉村振興這個“全景圖”,續寫鄉村振興的新一輪答卷。(華西都市報-封面新聞記者楊力楊濤攝影報道)