構建公園城市生態環境分區管控體系

2023年,成都市生態環境局聚焦踐行新發展理念的公園城市示范區建設,深入踐行“綠水青山就是金山銀山”理念,以深化改革為動力,在全國率先構建城市生態環境分區管控體系,獲批生態環境部全國首批試點。通過生態環境分區管控,落實全市“三個做優做強”和“四大結構優化調整”相關部署,促進全市協調持續發展,以生態環境高水平保護,促進高質量發展、創造高品質生活、實現高效能治理,為筑牢長江上游生態屏障提供堅實制度保障。

改革背景

黨的十八大以來,黨中央把促進區域協調發展擺在更加重要的位置;黨的二十大報告提出,要促進區域協調發展。深入實施區域協調發展戰略、區域重大戰略、主體功能區戰略、新型城鎮化戰略。

實施生態環境分區管控是促進區域協調發展的重要手段之一。長江保護法、黃河保護法、青藏高原生態保護法以及《中共中央 國務院關于深入打好污染防治攻堅戰的意見》《“十四五”生態環境保護規劃》等均從不同角度,對生態環境分區管控提出了明確要求。

成都市委十四次全會以來,對推進全市區域協調發展作出系列部署:重點圍繞“三個做優做強”、“四大結構優化調整”、城鄉融合發展、產業“建圈強鏈”和“智慧蓉城”建設,特別注重源頭治理、統籌聯動,實施了一系列舉措,在加快推動城市綠色轉型和不斷提升城市整體能級和現代化水平等方面邁出了堅實步伐。市生態環境認真落實全市重大戰略部署,瞄準區域協調發展的難點堵點問題,大力協調生態環境部等上級部門,大膽探索并構建生態環境分區管控體系,相關工作取得明顯成效和積極進展。

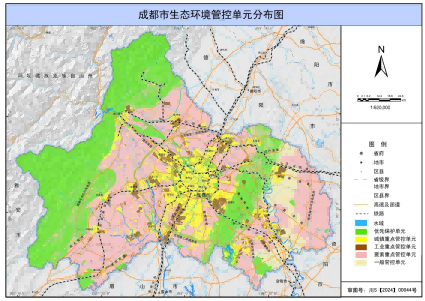

成都市生態環境分區管控圖。成都市生態環境局供圖

主要改革內容和創新點

構建公園城市生態環境分區管控體系,主要是通過建立生態環境分區管控制度,在全市劃定215個管控單元,加強生態環境源頭防控,深入打好污染防治攻堅戰,切實筑牢生態優先、綠色發展的底線,推動形成生態環境高水平保護格局,持續提升生態環境質量,為推進區域協調發展提供制度保障。

一是明確“三線一單”,劃定生態環境分區管控單元。“三線一單”是指,生態保護紅線、環境質量底線、資源利用上線和生態環境準入清單。通過與主體功能區戰略、國土空間規劃分區和用途管制要求的銜接,劃定落地的生態環境管控單元,系統集成空間布局約束、污染物排放管控、環境風險防控、資源利用效率等各項生態環境管控要求,對優先、重點、一般三類管控單元實施分區分類管理,提高生態環境管理系統化、精細化水平。同時,同步制定完善相應的配套制度,做好與碳達峰碳中和、能源資源管理、生態環境要素管理、環境國際公約履約等工作的協調聯動,提升工作綜合效能。

二是強化底線管理,建立生態環境源頭防控機制。落實“三線一單”生態環境分區管控要求,以生態功能不降低、環境質量不下降、資源環境承載能力不突破為底線,發揮分區管控在生態環境源頭預防制度體系中的基礎性作用。加強“三線一單”生態環境分區管控在政策制定、園區管理等方面的應用,從源頭上預防環境污染,從布局上降低環境風險。重點針對潛在“兩高”行業強化源頭管控,推進“三線一單”生態環境分區管控在行業產業布局和結構調整、重大項目選址中的應用,將落實區域空間布局、污染物排放、環境風險防控、資源利用效率等管控要求的情況,作為分區管控年度跟蹤評估的重點。

三是實施減污降碳,探索結構優化調整協同推動模式。深化生態環境分區管控中協同減污降碳要求,提高協同減污降碳能力,聚焦結構優化調整,充分發揮分區管控對重點行業、重點區域的環境準入約束作用。加強分區管控與生態環境要素管理銜接,強化分區管控成果在大氣、水、土壤、生態、固體廢物等環境管理中的應用,協同推動解決生態系統服務功能受損和生態環境質量不達標等突出問題。開展生態環境分區管控減污降碳協同管控試點,其中,針對優先保護單元,積極探索協同提升生態功能與增強碳匯能力,針對重點管控單元,強化對重點行業減污降碳協同管控,分區分類優化生態環境準入清單,推動構建促進減污降碳協同管控的生態環境保護空間格局。

四是提升治理能力,實現智能輔助決策信息共享共用。不斷提升數字化治理能力,建立“三線一單”數據庫,開發智能應用系統,探索生態環境準入智能輔助決策,提升管理效率。同時,依托應用系統,加強成果共享共用,建立數字孿生平臺,納入美麗成都數字化治理體系,融入智慧蓉城平臺,強化數據互聯互通。強化分區管控成果在促進高質量發展、高水平保護等方面的底線約束和決策支撐作用,推動區域協同管控。應用智能應用系統,服務“放管服”改革,在建設項目環評中前置論證是否符合生態環境準入清單,不斷提升工作效能。

改革成效

通過推進“三線一單”生態環境分區管控,持續優化生態環境保護空間格局,推進高水平保護,服務高質量發展,推動協同減污降碳,為開創生態優先、綠色低碳、智慧治理的高質量發展新局面提供了重要支撐。

龍泉山風景圖。成都市生態環境局供圖

一是圍繞“三個做優做強”,高效服務全力助推重大項目落地。通過生態環境分區管控,主動銜接國土空間規劃,確定差異化發展導向,持續推動中心城區、城市新區、郊區新城協調發展,促進城市內涵發展、區域差異發展、城鄉融合發展,提升城市整體功能。落實生態環境分區管控體系,積極應用“三線一單”成果,主動靠前服務,對項目選址進行綜合研判,明確項目與生態保護紅線、保護地、永久農田等的位置關系,指導建設單位優化選址、選線,合理避讓環境敏感區,確保項目選址可行性,及時優化調整方案,進一步提升重大項目落地效率,保障重大項目高效落地。2023年成功爭取軌道交通第五期規劃環評通過審批,保障蜂巢能源(成都)動力電池制造、成都億緯鋰能動力電池項目等11個省市重點項目順利開工。截至2024年上半年,全市共審批項目環評510個,涉及總投資約1186.47億元、同比增加9.18%,其中承諾制項目327個、占比64.12%,有力保障京東方、一汽大眾、日東電工等16個省市重點項目順利開工。

二是圍繞四大結構優化調整,探索超大城市低碳發展特色路徑。通過生態環境分區管控,聚焦高質量發展空間保障、產業布局優化、交通運輸結構優化,持續推進四大結構優化調整。在空間結構方面,明確了生態環境保護的紅線、底線和上線,運用“三線”劃框子,科學劃定各類環境管控單元。通過“一單”定規則,編制生態環境準入清單,規范各類開發行為和準入要求,明確空間利用格局和開發強度,進一步調整優化全市“三生”發展空間,為實施差異化區域發展策略提供依據,給高質量發展“留通道”。在產業結構方面,以“三線一單”管控標準為“綠色標尺”,從空間布局約束、污染物排放管控、環境風險防控、資源利用效率等方面,嚴格落實準入要求,充分論證發展規模、產業結構和空間布局對區域資源和環境承載力的需求,以區域資源環境承載力和生態適宜性為依據,評價和優化產業規劃方案,優化產業功能區布局。同時,聚焦晶硅光伏、新型鋰電等綠色低碳優勢產業,成功引進通威太陽能、寧德時代、東方氫能等綠色低碳規上企業。2023年,成都市生態環保產業規模約1500億元,占全省環保產業總量的50%以上,已形成錯位協同的產業格局,已建立以金堂、龍泉驛、高新為主,成華、彭州等區(市)縣多點協同,錯位協同的產業發展格局,企業能級穩步提升,2023年10億元以上企業已新增為16家(2022年13家),科創水平不斷躍升,聚集了四川省碳中和技術創新中心、天府永興實驗室等重點實驗室、工程技術中心52家,其中國家級平臺6家、省級平臺34家。在交通運輸結構領域,通過分析生態環境分區管控環境容量,結合車流量數據、車輛結構數據、車輛污染排放數據等,建立移動污染源分析模型,推動引導貨運車輛“一繞向二繞轉移”。2024年以來,截至6月底,推廣新能源汽車13.1萬輛,保有量達76.4萬輛、占汽車比例11.3%;淘汰國三及以下老舊車輛3.3萬輛,占汽車比例下降至4.3%。

三是圍繞生物多樣性保護,劃定公園城市生態空間。通過生態環境分區管控,明確優先管控單元,把加強生物多樣性保護作為優先管控單元的重點工作之一。劃定并嚴守生態保護紅線,確保生態空間和農業空間占比不低于78%,明確2035年全域國土開發強度控制在30%以內,為生物多樣性保護提供基本空間需求,實現人與自然和諧共生。目前,全市已建立以大熊貓國家公園為主體、自然保護區為基礎、各類自然公園為補充的自然保護地體系。全市現有各類自然保護地7類46處,總面積2591平方公里,其中大熊貓國家公園成都片區總面積1459.48平方公里,占市域面積10.2%。公園綠地面積由60.3平方公里提升125.3平方公里。在聯合國《生物多樣性公約》第15次締約方大會上,成都市獲評全球首批生物多樣性魅力城市。以生態空間為基礎,深入踐行“綠水青山就是金山銀山”理念,形成了一批生態文明建設和“綠水青山就是金山銀山”實踐的鮮活案例和樣本。邛崍市白沫江水美鄉村生態綜合治理項目獲批全國生態環境導向的開發(EOD)模式試點,大邑縣成功入選四川省生態產品價值實現機制試點,蒲江縣、崇州市獲評2023年度美麗四川建設先行試點縣(市),青羊區、成華區獲評第七批國家生態文明建設示范區,四川天府新區直管區獲評第七批區“綠水青山就是金山銀山”實踐創新基地。目前,全市已先后建成15個國家生態文明建設示范市縣和1個“綠水青山就是金山銀山”實踐創新基地,位居全國省會城市首位。

四是圍繞精準科學依法治污,切實改善提升全市生態環境質量。將“三線一單”作為重要依據,把優先保護單元和重要管控單元作為重點監管區域,結合環境質量目標底線,形成各監管區域的重點污染源治理清單,有的放矢地開展污染物精準防控和精細管控,推動實現精準科學依法治污。2023年,全市優良天數達285天(2013年為132天),PM2.5平均濃度(微克/立方米)為37(2013年為97),全市優良水體比例為100%(2013年為70.5%)。2024年上半年,全市優良天數142天、同比增加6天,PM2.5濃度37微克/立方米、同比下降16%,空氣質量綜合指數排全國第54位、同比提高37名。榮獲全球首批綠色低碳領域先鋒城市“藍天獎”,“成都大氣污染防治五年行動”入選C40城市氣候領導聯盟《100城》案例。大運會期間,成都市空氣質量是2015年以來同期最好水平,生態環境部黃潤秋部長肯定“成都市用最美藍天迎接開幕式”。114個地表水斷面中,Ⅰ~Ⅲ類水質斷面113個,占99.1%;無Ⅴ類和劣Ⅴ類水質斷面。縣城及以上集中式飲用水水源地水質達標率100%。此外,強化污染地塊管控治理和受污染耕地保護修復,實施“十百千萬”無廢細胞工程,開展大宗固體廢物環境問題排查整治和危險廢物環境監管專項整治行動,全市土壤環境質量總體保持穩定。

龍泉山風景圖。成都市生態環境局供圖

表彰獎勵情況

1.蒲江縣、崇州市獲評2023年度美麗四川建設先行試點縣(市)。

2.青羊區、成華區獲評第七批國家生態文明建設示范區。

3.四川天府新區直管區獲評第七批區“綠水青山就是金山銀山”實踐創新基地。

4.成都市獲評全球首批生物多樣性魅力城市。

分享讓更多人看到

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量