以地層為紙遺物為字,書寫人類數百萬年的演化史

——專訪著名考古學家、古人類學家高星

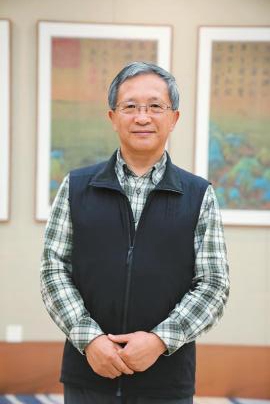

高星(右)在遂寧桃花河遺址現場指導。

資陽濛溪河遺址出土的象牙。

皮洛遺址出土的薄刃斧。四川日報全媒體記者何海洋攝

“文化傳承發展百人談”大型人文融媒報道

舊石器考古就是從地層里去尋找人類遺骸和遺物、遺跡。我們用地層作為紙張,用文化遺物和遺跡作為文字書寫歷史

沒有舊石器時代考古和史前研究,我們就不會了解99%的人類歷史。我們正在書寫這部人類史,它對人類物種的發展、人類精神的充實作出了重要貢獻

文化自信不僅僅是對我們所在的區域以及國家所產生的自信,舊石器考古傳遞的自信可以上升到對人類這個物種的自信上來

在漫長的人類歷史中,長達數百萬年的舊石器時代占據了99%以上的時間。時光飛逝、滄海桑田,大多數舊石器遺址只留下了冰冷的地層和石頭。遠古人類如何在生產力低下的時代生存繁衍?他們從哪里來?現代人是否擁有同一個祖先?這是很多人心中得不到答案的疑問。

在遺傳學、體質人類學等研究之外,舊石器考古為解決人類的起源、分布、演化與發展提供了更多材料。包括元謀人遺址、藍田人遺址、鄖縣人遺址等大量舊石器時代遺址及其出土文化遺存的發現,實證了中國百萬年的人類史。

中國科學院古脊椎動物與古人類研究所特聘研究員高星,是我國當代舊石器考古領域的引領者。自2000年從美國留學歸來,他主持和參與了寧夏水洞溝、北京周口店、河北泥河灣等多個重要舊石器遺址的調查、發掘與研究,在國際學術界引起巨大關注。2023年12月8日,高星應邀前往資陽濛溪河遺址指導考古工作(該遺址2024年1月30日入選2023年中國考古新發現),其間接受了四川日報全媒體“文化傳承發展百人談”大型人文融媒報道記者專訪。他表示,舊石器考古具有重要意義,“因為這是在以地層為紙、以出土遺物為字,書寫人類數百萬年的演化史。”

人物簡介

高星

遼寧寬甸人,著名考古學家、古人類學家,中國科學院古脊椎動物與古人類研究所特聘研究員、中國科學院大學崗位教授、博士生導師,享受國務院特殊津貼,承擔科技部、國家自然科學基金、國家社科基金等多項重大項目。主要研究領域為古人類學和舊石器時代考古學,出版《水洞溝——穿越遠古與現代》《周口店北京人遺址》等10余部專著。

被考古選擇開始發現考古的樂趣

2021年9月,在四川稻城皮洛遺址的專家研討會上,時任中國舊石器考古專業委員會主任的高星激動地總結——“這是具有世界性重大學術意義的考古新發現,將在國內外產生重要學術影響!”幾個月后,皮洛遺址成功獲評2021年度全國十大考古新發現。

有意思的是,這位在中國舊石器考古領域乃至整個考古界舉足輕重的學者,當年的夢想卻是當一名作家。即使考上北京大學考古系,也一門心思想要“叛逃”。“高中時對考古不了解,以為考古就是挖墓,哪里會有興趣!”憶想當年,高星無奈自嘲。高考填報志愿,他第一志愿選了北京大學中文系,第二志愿是中國人民大學新聞系,但因為選擇了“服從調劑”,被安排到了考古系。“考古當年有多冷?”高星笑稱,“高中同學寫信給我,地址直接寫的‘烤骨’系……”

幸運的是,哪怕不喜歡考古,高星專業成績也一直靠前。慢慢地,他開始發現考古的樂趣,“考古是通過實物資料來發掘研究和重建人類的歷史,相當于考古人就是歷史的書寫者,這就很有意義了。”

大三時,高星開始把舊石器考古當作未來的鉆研領域。在他看來,人類起源演化數百萬年的時間里沒有歷史記錄,需要通過蛛絲馬跡去重新研究構建,有很多創作想象空間,“一定程度滿足了我的文學夢。”畢業后他報考了中國科學院古脊椎動物與古人類研究所研究生,此后又考取了美國亞利桑那大學人類學的博士。

在國外,高星如饑似渴地學習國際學術界前沿的知識理論及研究方法,從人類起源演化的高度來思考舊石器考古的意義,從研究人的行為方式的角度來解析考古材料,他感覺到一個宏闊的學術研究領域正在漸漸打開。

解決學術爭議實證北京猿人已會用火

2000年,高星選擇了回國。歸國后的高星接到的第一項工作是主持三峽工程重慶庫區舊石器時代遺址的搶救性發掘與研究。在此期間,每年冬天,他都帶著考古隊前往奉節、豐都、萬州等地開展工作,搶救出一大批舊石器時代的文化遺產。其后的新任務中,還包括備受關注的北京周口店遺址發掘研究。

周口店,蜚聲海內外的古人類遺址。1929年12月,著名考古學家裴文中正是在這里發現了北京猿人頭蓋骨化石,讓“直立人”這一古人類演化中最重要的階段得以確立,人類起源與演化研究取得重大突破。此外,裴文中還在遺址中發現了石器和灰燼、燒骨、燒石等疑似用火證據。1931年,主持周口店研究的加拿大人類學家步達生發表論文,認為周口店猿人洞挖出的黑色物質是人類用火的遺跡,也是世界最早的人類控制用火的證據。這個結論國際公認長達半個世紀。

然而1985年開始,美國考古學家賓福德等發表文章質疑這項結論。“他們認為這種用火遺跡可能是野火或者是腐殖質長期高溫氧化的結果,和人類行為無關。”2009年,高星帶領團隊開始對周口店遺址進行新的有限度的清理發掘,希望解決北京猿人是否會用火的學術爭議。

數年野外工作,他們找到了新的證據。“其中包括集中用火的部位或石頭圍擋的火塘,其間夾雜著灰黑色疑似灰燼的物質。用現代科技手段通過對磁化率、紅度、燃燒溫度的全方位分析,證明火塘部位被長時間高溫燒烤過,是古人類有控制用火的實證。”高星說,他們還發現了多件明確被燒過的動物骨骼,與石制品、火塘等出現在同一層面上相距很近的位置,具有清晰的共生關系。他們甚至還發現發掘區東北角的一堆石灰巖變成了石灰,“這需要高溫下經過一定時間的煅燒才能完成,非偶爾發生的野火所能為。埋藏學分析還排除了這種石灰粉塊是從洞外被水帶入的可能性。多項證據表明,北京猿人在距今四五十萬年時已會用火,并能把火控制在一定的范圍內,保持長時間燃燒。”

2017年,高星團隊在《現代人類學》雜志上發表了研究結果。當初,賓福德等學者正是在該刊物上連續發表質疑文章。高星團隊刻意在同一刊物上發表研究成果,無疑是證據充分、理直氣壯的回應。

在對周口店遺址的研究中,高星還和南京師范大學年代學家沈冠軍等一起對遺址進行了新的年代測定。他們與美國杜克大學合作,以最新的鋁鈹埋藏測年法測出周口店遺址最下部文化層的年代可能達到79萬年以前,將北京猿人的年代大大提前。這個成果在《自然》雜志上發表時再次引起轟動。這幾年,高星團隊還在遺址繼續采集樣本進行測年,“相信新科技手段的運用,教科書上北京猿人生活的年代很可能還會不斷被修正。”

主持多項重大考古勾勒遠古人類遷徙和征服自然的生動圖景

高星的大多數時間奔走于全國各地的遺址。

寧夏水洞溝遺址是中國除周口店遺址以外被國際學術界知道最多的一處舊石器時代遺址。從2002年開始,高星帶領團隊與寧夏文物考古研究所密切合作,在此開展了持續20余年的考古調查、發掘及研究。大量新材料證明距今4萬多年前,有一支擁有石葉技術的人群從西方、北方遷徙至此,帶來了不同于東亞地區傳統文化的新文化元素,揭示了舊石器時代晚期遠古人群的遷徙和交流。

遠古人類何時征服世界屋脊青藏高原?這同樣是高星感興趣的課題。2011年起,他帶領團隊多次前往青藏高原開展系統調查,取得重要進展。

在那曲海拔4600米左右的地方,高星團隊與西藏文物保護研究所合作發現、發掘了尼阿底遺址。遺址距今約三四萬年,證明遠古人類當時已踏足青藏高原。這也是目前海拔最高的舊石器時代遺址,創造了人類挑戰與征服高海拔極端環境的新紀錄,對于探索早期現代人群挑戰極端環境的能力、生存方式和遷徙、適應過程具有重要意義。

2022年,高星在湖北省十堰市鄖陽區(原稱鄖縣)學堂梁子遺址一待就是大半年。上世紀八九十年代,這處遺址曾發現過兩具距今120萬年至80萬年的直立人頭骨——“鄖縣人”頭骨。只是頭骨嚴重變形,難以準確測量腦量和提取解剖性狀,留下很多缺憾。鄖縣人究竟是不是從元謀人、藍田人一路演化而來?在2022年最新的考古發掘中,高星擔任專家組組長。這次發掘,再次在同一地層發現了鄖縣人3號頭骨,尤其難得的是頭骨保存相對完好、地層清楚、埋藏信息完整。這個發現,當之無愧獲得了2022年度全國十大考古新發現。“我們正在利用CT技術對頭骨進行斷層掃描及形態復原,準確觀測腦量和解剖性狀,并通過多種方法力爭精確測定‘鄖縣人’生存的年代,為重建華夏大地百萬年人類演化史提供更多材料。”如今,年過六旬的高星依然忙碌。在中國科學院大學上課、舉辦職業考古培訓班、對全國各地的舊石器遺址發掘與研究進行指導……僅僅四川新近發現的資陽濛溪河遺址,他就已經實地考察了5次。未來,高星還有一個目標——推動河北省泥河灣盆地進入《世界遺產名錄》。這是一處170多萬年前至1萬年前古人類演化的文化序列接近完整的舊石器時代遺址群,在世界上具有極高知名度,對研究東方故鄉人類的起源與演化非常重要。“如果泥河灣能夠申遺成功,將是我及團隊對社會的一項重要公益性貢獻。”

對話

舊石器考古已證明中國百萬年的人類史

人類是否擁有同一個祖先?

記者:我們經常聽到一種說法:人類都是從非洲走出來的,我們擁有同一個祖先。如今各種考古新材料和新的科技手段的出現,這個觀點還正確嗎?

高星:這其實是兩個不同的問題,也就是人類的起源以及現代人的起源問題。大家都知道,人類起源是從猿到人。古猿中有一支分化出來變成直立行走,后來能夠制作工具、用火及說話,這個過程叫人類起源。目前的研究表明,這個過程六七百萬年前在非洲開始。因為從這個時候到距今約200萬年,包括撒海爾人、圖根人、地猿、南方古猿、能人,以及從能人演化出的直立人等200萬年前的人類演化故事,幾乎所有的證據都是在非洲發現的。所以學術界有一個共識——人類起源于非洲。我們都是非洲起源的一個物種,都是人類大家庭的后代。

在距今約200萬年,人類開始走出非洲。其中一個支系走到東亞,才有元謀人、藍田人、鄖縣人、北京人等。那么,現在生活在地球上的各色人種是不是擁有同一個祖先?這屬于現代人的起源問題。也就是具備了現代人的相貌特征、腦量以及行為方式接近現生人群的早期人類,是什么時候開始出現的?這就有不同爭論。

1987年,三位遺傳學家通過現生人群女性的線粒體DNA往前溯源,認為大約20萬年前非洲的一支古人類演化成早期現代人,然后走出非洲向世界各地擴散,他們替代了其他地區所有的古人類,成為現生人群的祖先。這就是非洲單一起源說。與之針鋒相對的假說是“多地區進化說”,認為無論是在歐洲、非洲、西亞、東亞,都存在著從本土古人群向現代人繼續演化的過程。

這兩種觀點曾經水火不容,現在情況有了很大改變。因為來自全球的人類學家、考古學家從分子生物學、古DNA的角度研究發現,我們以為早已滅絕的古人類,對現代人的基因仍有貢獻。比如生活在歐洲和西亞的尼安德特人,原以為他們早已滅絕,但最新研究認為歐亞大陸的人群還擁有部分尼安德特人的基因。另一個證據是丹尼索瓦人,在科學家2008年破譯這支冰河時期生活在西伯利亞的古人群DNA以前,他們是早已滅絕的古人類,但后來發現他們的基因依然存在于東亞人甚至大洋洲島嶼上的一些現代人群中。也就是說現代人并非都是非洲單一起源,世界各地的古人類并非都徹底滅絕,他們中一些群體的基因融入了現代人的血液。

記者:有基因證據表明北京猿人是我們的祖先嗎?

高星:這是一個非常遺憾的話題。大家都知道,北京猿人頭骨化石丟失了,我們沒辦法知道他們的基因是否還在我們身上。我們希望能夠找到新的北京猿人頭骨化石,但他的年代太久遠,即使找到,DNA也可能保存不下來。從形態特征和文化面貌看,北京猿人與其后生活在華夏大地的古人群是有密切聯系的,所以一些學者也堅定認為北京猿人是我們的祖先。對此還要做深入的研究。

考古實證中國是人類演化的重要中心之一

記者:考古實證了我國百萬年的人類史、一萬年的文化史、五千多年的文明史。中國百萬年的人類史如何通過考古證明?

高星:這個工作從上世紀20年代北京周口店遺址、寧夏水洞溝遺址就開始了。新中國成立以后又開始大規模的考古調查發掘研究,大量新的發現進一步夯實了中華大地百萬年的人類史。目前的研究表明,中國是非洲之外人類出現最早、文化遺存最豐富、保持最連貫的一個區域。這個區域應該是人類演化尤其是東亞人類起源與演化的重要中心。

證據鏈就是人類化石和考古遺存,尤其是以石器為代表的考古遺存證據鏈非常完整。目前,我國已發現的舊石器時代遺址約3000處,涵蓋距今210萬年至六七千年的各個時段,我們從考古學的角度建立起從距今百萬年到數千年的文化序列,構筑了華夏大地史前歷史的基礎和基干。

陜西省藍田縣上陳村附近的舊石器遺址,距今約212萬年,是目前所知非洲以外最老的古人類遺跡點之一;重慶龍骨坡遺址,距今也約200萬年。中國百年百大考古發現中也有多處重要的舊石器點位。比如,河北泥河灣遺址最早距今約170萬年,藍田人遺址距今約160萬年至115萬年。此外包括寧夏水洞溝遺址、鄖縣人遺址等都是世界級的重大科學發現,而且代表了不同的時間節點。

從現有的考古材料來看,東亞地區古人類的化石有綿長的證據鏈:元謀人、藍田人、鄖縣人、北京人、和縣人、華龍洞人、大荔人、金牛山人、許家窯人、馬壩人、許昌人、柳江人、田園洞人、山頂洞人、資陽人等,表明東亞遠古人類一直在連續演化。從文化來看,證據鏈更加完整。在舊石器時代,中國北方有使用小石片石器的傳統,南方則是大型礫石工具,這兩種工具傳統一直在強勢發展。比如近年我們在成都平原、重慶地區的舊石器時代遺址都發現了大型礫石工具,這種文化甚至延續到幾千年前的新石器時代,沒有中斷過。所以,我們完全可以推測它背后的人群有一個連續演化的過程,說明東亞地區本土人群一直在向前演化,并且是主流人群,我們從化石的體質形態以及石器文化傳承可以間接證明這一點。

這些年來,我們還強化了在距今約10萬年至5萬年期間,東亞大陸有人類生存的證據。因為人類“出自非洲說”有一個假說,認為這一時間段恰逢末次冰期,天寒地凍導致東亞大陸本土人群滅絕了。但從舊石器考古來看,東亞地區不存在這個時間段的缺環。相反有很多材料證明這一時期有人類生存。如果非洲來的人都能夠存活,本土人群反而因寒冷滅絕,這也不符合邏輯。

舊石器考古正在書寫偉大的人類史

記者:總體來說,舊石器考古有何意義?高星:有人說考古是證經補史。但是人類99%的歷史沒有文字記錄,無經可證、無史可補。舊石器考古就是從地層里去尋找人類遺骸和遺物、遺跡。我們用地層作為紙張,用文化遺物和遺跡作為文字書寫歷史。沒有舊石器時代考古和史前研究,我們就不會了解99%的人類歷史。我們正在書寫這部人類史,它對人類物種的發展、人類精神的充實作出了重要貢獻。就像我剛才提到的寧夏水洞溝遺址,它保留的人類活動最早記錄是距今約4萬年,正好處在地球的末次冰期。那個地方即使現在也比較荒蕪,環境對生物以及人類影響非常大。那么舊石器時代的水洞溝人為何還會在那里出現?他們怎樣生產生活?對這個遺址的研究,就涉及人類如何適應環境這種生存能力的課題。

此外,4萬多年前也被認為是出自非洲的現代人群擴散的重要時間點。早期現代人除了擴散到歐洲和亞洲,還有一支人群在距今約2萬年前穿過白令海峽到了美洲。那他們是從哪里過去的?學術界傾向于是從東北亞這里。水洞溝恰好在這個時間、這個地點發現了石葉這種外來文化,那是不是正好有一支人群遷徙到了這里?這些都是非常有意義的話題。

記者:考古證實了中國五千多年文明史,提升了民族自信。舊石器考古在凝聚文化自信以及文化傳承發展方面有無推動作用?高星:顯然有。實際上文化自信不僅僅是對我們所在的區域以及國家所產生的自信,舊石器考古傳遞的自信可以上升到對人類這個物種的自信上來。在地球上的所有生物中,人類的體質特征并不占優勢,我們沒有翅膀不能飛翔,也沒有獵豹的速度、沒有豺狼虎豹的利齒,在很長的時間里我們的祖先可能是被獵殺者。但就是這樣一個看似弱小的物種,最后卻變成了地球的統治者,升到了食物鏈的頂端,靠的就是以頑強的生命力、聰明的才智和集體的力量去適應環境。我們可以為人類這個物種的成功而自豪。

同時我們也可以看到,人類在很早的時期就不停地遷徙移動,不同地區的人類會產生融合交流。因此,所謂的紛爭以及戰爭屠殺的發起者是否應該有所反思——人類同根同源,怎樣才能讓人類這個物種很好地生存下去?此外,舊石器時代的人類面臨的一大挑戰就是要不斷適應環境才能生存下來。如今地球環境因人類活動而不斷改變,人類怎樣盡可能與大自然和諧相處,不去過度開發資源以免造成生態災難,這些都是人類要共同面對的課題。

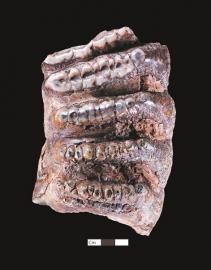

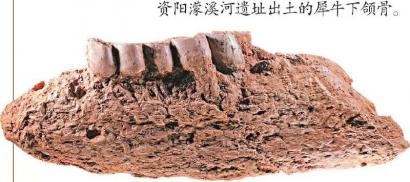

當然,舊石器考古對提升區域及民族文化自信也有貢獻。西方學者曾認為東亞地區的遠古人類使用的石器沒有西方的先進,以此得出一些東方古人群原始、愚笨,文化處于一潭死水狀態的結論。實際上,東亞石器技術相對簡單、古樸,一個重要原因是該地區制作石器的原料主要是石英類材料和含有雜質的小塊燧石,而非在歐洲、西亞隨處可見的大塊優質燧石,原料存在先天性不足。換個角度來講,東方的古人類面對劣質的石料資源,其主流文化卻一直傳了下來,那恰好說明需要更多的聰明才智和社會組織協調能力才能克服困難,證明這里的人群更加聰明,而中華民族恰好有聰明、堅韌、靈活、包容性強等特質。研究還認為,東亞地區的打制石器相對簡陋,有一種可能它們只是加工竹木器的工具,真正的聰明才智體現在竹木器上。近年來,從云南甘棠箐遺址和資陽濛溪河遺址都發掘出木器殘件,為“竹木器假說”提供了一定的證據。我們期待更多的考古材料被發現和研究,揭開遠古人類如何克服困難、利用資源,最終生存繁衍的歷史畫卷。

記者手記

即便面對一堆石頭同樣可以做大文章

第一次認識高星老師是在稻城皮洛遺址的專家研討會上。彼時多位學者從成都飛赴高原,馬不停蹄看遺址現場、開專家研討會,沒有半分高原反應的不適。在對遺址價值進行精辟總結之后,高星還貼心笑問現場媒體人:“聽懂了嗎?”專家發招,現場媒體人只有老實回答:“似懂非懂。”

隨著四川對舊石器考古的重視,高星到四川的頻率越來越高,遂寧桃花河遺址、資陽濛溪河遺址都留下了他的足跡。幾次考察,他都步履堅定,判斷遺址價值總能鞭辟入里、一針見血。事實上,記者在面對皮洛遺址的一堆堆石頭一頭霧水時,正是高星的一句“這些阿舍利手斧的發現,說明西方學者認為‘東方早期人類不會制作手斧、東方古文化落后于西方’的斷言不攻自破”,頓時讓記者明白:原來舊石器考古即便面對一堆石頭,同樣可以做大文章。

這些年,高星及不少舊石器考古學家貢獻了一些人類起源與演化上的重要發現及研究成果,從源頭上厘清了中華大地人類起源、演化及文明孕育、發展的脈絡和動因,對東西方遠古人群與文化的關系等諸多科學問題也進行了科學的闡釋,為構建區域文化自信以及認識人類演化史提供了重要的材料。

尤其值得一提的是,高星多年來堅持在學校上課并通過各種方式培養學生,為中國的舊石器考古提供了源源不斷的新生力量。

成果令人驚喜,但也并非形勢完全大好。中國舊石器考古在理論方面的研究和闡釋仍需加強。只有跳出材料說材料的模式,站在人類起源與演化的高度進行研究,才能將百萬年的人類史書寫得更加真實而生動。如今,高星及不少學者正朝著這個目標堅定前行。

“文化傳承發展百人談”大型人文融媒報道

策 劃 李 鵬

統 籌 姜 明 趙曉夢

撰文四川日報全媒體記者 吳曉鈴

攝影四川日報全媒體記者 吳 楓

分享讓更多人看到

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量