為什么成都能飛越7000萬?

成都成功晉升中國內地“七千萬級航空城市俱樂部”,僅次于北京、上海成為中國內地“航空第三城”。

12月7日成都國際航空樞紐迎來了今年第7000萬名旅客。

這讓成都實現繼2018年后旅客吞吐量突破5000萬人次后的又一次千萬級跨越,并且憑此成功晉升中國內地“七千萬級航空城市俱樂部”,僅次于北京、上海成為中國內地“航空第三城”。

作為西部兩大國際性綜合交通樞紐之一,成都的航空旅客吞吐量一直都位居全國前列,去年更是因為北京、上海受疫情影響較為嚴重,成都的旅客吞吐量超越京滬,短暫成為了中國航空第一城。

01

成都,為何能不斷晉級?

成都能夠不斷晉級,直接因素有二。

一方面得益于中央政策的傾斜。

過去一些年,一方面為了補齊中西部短板,另一方面為了讓西南地區成為戰略備份,中央給予成渝地區的絲毫不輸京津冀、長三角、粵港澳三大城市群的政策紅利。比如成都的天府國際機場開通,讓成都成為國內第二個坐擁雙4F級別機場的城市,第三個坐擁雙大型民用機場的城市。

另一方面,則是這座城市人口競爭力與經濟活力助攻。

人口方面,過去十年,成都就像一個人口吸泵一樣,瘋狂虹吸全國人口。

七普數據顯示,2010年至2020年十年間,成都常住人口增量高達581.9萬人,增量僅次于深圳、廣州,位居全國第三。

經濟方面,去年年末,成都GDP成功突破2萬億。從1萬億到2萬億,成都只用了8年時間,速度和廣州一樣,快于蘇州。

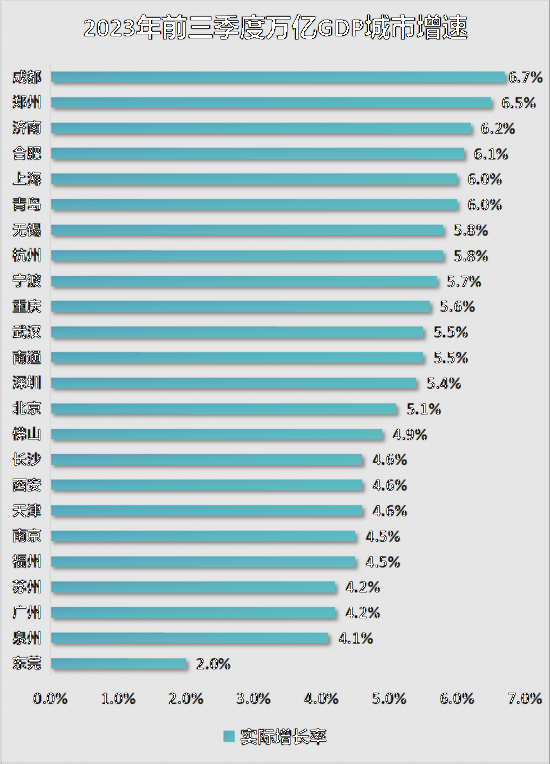

今年前三季度,成都GDP增長了6.7%,位居萬億GDP城市增速第一席位。

根本因素還是產業和消費,這是成都的立身之本。

強悍的產業與消費,推動成都經濟發展,增強經濟活力和人口競爭力。反過來,人口競爭力與經濟活力,又支撐著消費,推動著產業不斷做強,從而形成一個良性閉環。

此外強悍的產業與消費,好比成都的兩只手,一個主管生產,一個主管消費,消費拉動生產,生產促進消費,兩者相輔相成,這又是一個良性循環。

02

成都,西部消費之都

這些年,成都的消費實力一直位居全國第六,在西部位居第二,僅次于重慶。也正因此,成都被商務部欽定為首批五個國際消費中心城市之一。

今年成都借助大運會的賽事經濟,前三季度社會消費品零售總額高達8210.5億元,實現了10.4%的兩位數增長,年末有望沖擊萬億消費。

7月份,四川省發布了《關于支持成都加快打造國際消費中心城市的意見》,明確到2027年,成都國際消費中心城市支撐功能會基本完善。

顯然,成都要進一步夯實西部消費之都的地位。

03

成都,西部制造業高地

成都這些年名聲大噪,成為最有實力角逐一線的城市之一,除了成功的宣傳之外,還擁有強悍的產業作為底氣。

今年大運會,共有170多項“成都造”亮相,包括新能源車、機器人、發電玻璃、“孤島式”微電網等,讓世界見證了成都作為“制造強市”的底氣和競爭力。

其中最能打的王牌產業,電子信息產業。

數據顯示,成都2021年該產業的產值高達5251億元,位居全國第七、西部第二。

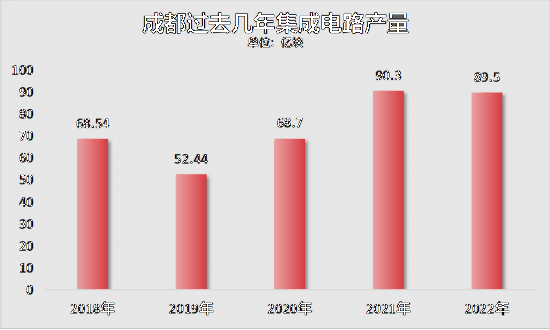

同時,成都集成電路年產量已經高達90億塊左右。

計算機整機年產量已經突破了9000萬臺。

如今的成都,已經逐步形成了集成電路、智能終端、航空航天、生物醫藥等10個千億級產業。

產業強悍,為成都經濟注入源源不斷的活力,同時為城市居民提供更多的就業。讓來到這座城市的居民,不僅能享受到愜意舒適的生活,還有能一展胸中抱負的舞臺。

然而,成都并不滿足于此。2022年,“制造業強市戰略”被寫入成都市第十四次黨代會報告,明確把發展先進制造業放在突出位置。

制造業二次創業,并不只是說說而已。

成都目前布局了12個產業功生態圈,66個產業功能區。成都的目標是,繼續壯大電子信息、裝備制造產業優勢,并全力追逐集成電路、智能終端、航空航天、生物醫藥等新興產業。

同時,補齊產業新能源汽車產業。

今年,成都發布了《成都市新能源和智能網聯汽車產業發展規劃(2023——2030年)》:

到2025年,成都汽車產業整體規模力爭達到3000億元,實現汽車本地整體產量達100萬輛(不含異地分子公司產量)。其中,新能源汽車保有量達80萬輛,產量達25萬輛。

在強產業這條路上,成都始終堅持一個道理:

在快速發展的世界中,沒有任何一個產業是牢靠的,要緊跟時代步伐,緊隨科技步伐,利用科技的力量賦能自身的產業升級,跟隨時代的改變而改變,才能立于潮頭之上。

這個道理,其實可以供當下一些因為過度依賴資源、過度依賴某一產業而陷入發展困境的城市思考。

一座城市不能墨守成規、不能坐享其成,只有敢于擁抱、主動求變、不斷進取,但求本心,無問西東,才能讓自身立于不敗之地。(圖片來源:成都發布、紅星新聞等)

分享讓更多人看到

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量